登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

当投资世界的注意力几乎被关税所垄断的时候,中国公募基金行业还需要面对更多内生的问题。

在吴清主席履职证监会的一年零三个月之后,讨论多时的《公募基金高质量发展行动方案》(下称《方案》)终于出台。行业内许多从业者对《方案》有一个直击本质的简称:公募改革。

相比于2022年4月证监会发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》(下称《意见》)里的十六条表述,如今正式推出的《方案》,总计发布了25条举措。华创证券在一篇研报中总结为,“中国公募基金行业成立近三十年来最深入的一次‘体检’及最大范围的一次配套改革[2]。”

从时间点来看,改革并非没有压力。

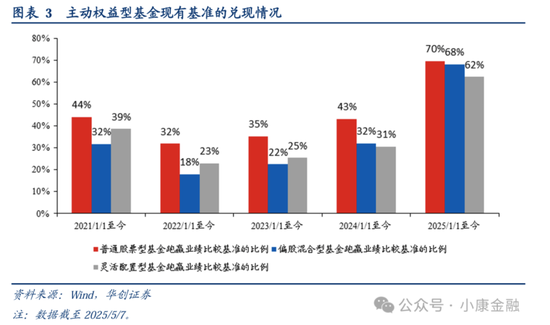

外部——许多基金投资者,尤其是主动权益基金的持有人,在过去四年承受着不尽如人意的投资体验,排山倒海的信任危机压在公募行业声誉之上;内部——积重难返的经营治理、人才建设、规模导向等问题,在行业下行期里愈发外显。

才走了二十多年发展历程的中国公募基金,过去所面临的核心矛盾是行业体量太小。很大程度上,规模为王的排名方式和评价体系,是一种高效的解决方式,也最终带来了今天中国公募基金规模超过30万亿的巨大增长。

但是随着行业体量越过台阶,凸显的核心矛盾就变成了发展的质量。关键议题的改变,也就自然意味着一场庞大的改革。

那么,《方案》的改革思路是什么?沿着这条路径重塑的公募未来,能否值得公众们再信一次呢?

以投资者利益为中心

实际上,早在《方案》出台之前,公募基金行业以规模为导向的发展模式就被许多人所诟病。这种发展模式下,最经典的困境莫过于业内惯用“市场左侧出业绩,市场右侧出规模”的套路。

更直白的说法是:业绩好做的时候规模不好卖,规模好卖的时候就算知道业绩不好做,也要先卖规模。

放到投资者的实际持有体验,就变成了当初认购的时候都是业绩优秀、能力过人的白月光,买完没多久发现竟然都是历史业绩仅供参考的朱砂痣。人声鼎沸的超大规模基金,都很容易遭受业绩不及预期的反噬。

要扭转这样的发展模式,完全靠市场化竞争,是一个过于理想的愿望。因为当游戏规则就是规模为王的时候,没有人可以靠不在乎规模而赢得胜利。

《方案》则彻底修改了公募行业的游戏规则——以投资者回报为导向建立评价体系,树立以投资者最佳利益为核心的经营理念。

对于这个看上去很难量化的评价角度,《方案》给出了一些具体的制度细节,包括但不限于:

1)推行浮动管理费收取模式:未来一年,引导管理规模居前的行业头部机构发行收取浮动管理费的主动权益基金。对符合一定持有期要求的投资者,如持有期间产品实际业绩表现符合同期业绩比较基准的,适用基准档费率;明显低于同期业绩比较基准的,适用低档费率;显著超越同期业绩比较基准的,适用升档费率;

这意味着,基金公司不再旱涝保收,业绩好多赚,业绩差少赚。同样的管理规模,业绩长期做不过基准的基金公司的管理费收入,应该明显比业绩长期有超额的基金公司少。

2)修订主动管理权益类基金信息披露模板:强化基金产品业绩表现及管理费分档收取的信息揭示,综合展示产品中长期业绩、业绩比较基准对比、投资者盈亏情况、换手率、产品综合费率水平、管理人实际收取管理费等信息;

这意味着,投资者在购买基金时,信息不对称的情况会有所缓解,投资决策可供参考的依据不再只是业绩,还有其他人买这个基金的实际盈亏概率、可比其他基金的综合费率情况等作为决策参考。

3)对基金公司股东和董事会对公司高管的考核里,基金投资收益指标(包括:基金净值增长率、业绩比较基准对比、基金利润率、盈利投资者占比等)权重不低于50%;对基金经理的考核,基金产品业绩指标权重不低于80%;对基金投资收益全面实施长周期考核机制,其中三年以上中长期收益考核权重不低于80%。

这意味着,考核权重调整后,规模较大但长期业绩较差的基金公司高管/基金经理,考核结果会不如规模较小但长期业绩较好的同行。百亿基金经理俱乐部的含金量不如多年连续创造超额基金产品的含金量。

4)薪酬管理机制上,对三年以上产品业绩低于业绩比较基准超过10个百分点的基金经理,要求其绩效薪酬应当明显下降;对三年以上产品业绩显著超过业绩比较基准的基金经理,可以合理适度提高其绩效薪酬;同时严格落实高管和关键岗位人员绩效薪酬延期支付制度,对于严重违法违规的责任人员薪酬依法予以追索扣回。

这意味着,业绩不好收入明显下降,业绩很好收入合理提高。奖惩的非对称性背后的导向是,在博取业绩上限之前,首先要守住业绩的下限。当然,最基本的要求是守住做人的下限。

从这些新增指标、权重调整不难看出,《方案》其实不仅仅是一次改革,更是一次基金行业评价体系的创新。随着信息科学、数据分析等技术的进步,“投资者获得感”这个过去难以描述、难以量化、难以标准化为游戏规则的维度,逐渐可以在投资者盈亏情况、基金综合费率、长期业绩与基准对比等指标上,变得愈发清晰。

很大程度上,这是一种全新的发展模式,公募基金行业的“基础设施”也必然要进行一轮大改造。

什么时候投资者可以看到这个未来的轮廓?按照《方案》提出的总体要求——力争用三年左右时间,扎实推动各项政策举措落地见效,形成行业高质量发展的“拐点”。

与此同时,我们应该看到即便是全球基金行业的老大——美国,也从没有针对基金行业天然的规模导向和‘旱涝保收’的商业模式做出过如此根本性的改革。就像中国医疗体系与美国医疗体系是两种截然不同的事物,无法放在同一个发展模式下进行评价一样,以投资者回报为导向来重新塑造的公募行业,也将是一个不同于人们过往认知与经验的新模样。

《方案》以及相关配套细则的落地过程必然不会一蹴而就,而需要整个行业在这条奔涌的河流里,持续地修建一座座新的桥梁,并长久地耐心地维护它们。

以基准为标尺

《方案》出台后,赚取投资回报仍然是公募基金的主要工作内容。但其所倡导的全新的评价体系,重新校准了公募基金的行业属性:财富管理是一种金融服务,从根本上讲,公募也是面向大众的服务行业。

要促进行业发展,便于监督和改进,就需要一定程度的标准化。

相比2022年发布的《意见》,全文0次提及“基准”,2025年出台的《方案》全文不到5000字,却15次提及“基准”。从产品设计到投资运作到产品销售,“基准”成为公募行业运作的核心权重,影响着产品业绩的评定、管理费的收取、薪酬奖金的制定和基金产品的评奖。

在笔者看来,基准正是对症下药的关键所在。过往发展模式中公募基金的症结之一就是面向大众提供的普惠金融产品存在严重的非标准化,大大提高了人们理性判断的难度,降低了所谓投资者教育的效果。

比如过去选主动权益基金就是选人的评价方式,就难以进行有效的产品比较。张坤和姜诚都是做主动权益的,他们俩谁更好是一个不可比的命题。

你觉得只要业绩好就都买,攒了十几甚至几十个基金在账户里,拼在一起,最后变成了一个大号的沪深300,整个投资过程又累又贵。

你觉得要买更适合自己风格的基金,则会陷入到一个缺失坐标系的世界里。每个人的需求都不一样,首先怎么确定自己需要的风格?上万只基金里又怎么筛选特定风格的基金?筛选出来好几个同类基金,又怎么比谁更好?此间每一步,都让无数投资者摸不清门道。

基准,是回答这一切最公平、最直观、最合适的工具。

这个投资决策过程,有些类似于出去下馆子怎么选。首先不要拿川菜师傅和粤菜师傅比,而是要先决定吃什么菜。决定了吃川菜,就能通过距离远近、人均价格、餐厅评价、收录时间等条件筛选出适合自己的餐厅。

而基准就是公募基金行业最通用的筛选指标——人们不再用“谁在管”基金来做筛选,而是用这个基金对标百分之多少的股、百分之多少的债来理解这个产品的菜系(即风险收益特征),然后再在同类菜系(相似的业绩基准)里比较不同产品持续创造超额能力。

当然,投资者们面临的实际情况会比这种模糊的类比复杂很多。

光是配料里的股票指数,就可以细分出诸如沪深300、A500、恒生指数、恒生科技、中证生物医药指数、国证生物医药指数等等令人头大的各类宽基窄基指数,再加市场里上万只公募产品的配料表和百分比又五花八门,所以基准的制定也迎来了裁判的干预。

《意见》第二条明确提出制定公募基金业绩比较基准监管指引,明确基金产品业绩比较基准的设定、修改、披露、持续评估及纠偏机制,对基金公司选用业绩比较基准的行为实施严格监管,切实发挥其确定产品定位、明晰投资策略、表征投资风格、衡量产品业绩、约束投资行为的作用。

这份尚未正式出台的业绩比较基准监管指引,也会成为公募行业接下来最关注的改革操作指南之一。

在笔者看来,如果公募行业能够沿着今天发布的这个《推动公募基金高质量发展行动方案》重振,公募行业的标准化程度会明显提高,一方面是下限摸得着,一方面也可能是上限看得到。

但放在几亿基金投资者、几十万亿管理规模下考量,守住下限也确实比博取上限更重要。

毕竟公募基金不是 Fine Dining,它更像是某种有牌照限制的“社区食堂”,准入门槛一定程度上保护了存量企业不必长期面对恶性竞争,但前提是要长期为大众提供价格实惠、干净卫生、适度多样的服务。

对于所有从业者来说,《方案》之下,逐渐明晰的公募基金行业属性,或许才是每个人都要完成的最根本的转型。

尾声

当公募基金回归到服务行业的性质上,顾客满意度终究会成为行业评价体系的核心环节。对于公募行业而言,最核心的投研资源难免进入一场漫长的汰换,有人被迫优化,也有人主动离开。

名厨们自然还可以去开自己的米其林卖溢价,但后来者们不要再拿买公募的老百姓做自己成名路上的试验田,这或许也是公募行业愈发“标准化”的潜在影响之一。

不是老饕的人,或许很难在大众点评里找到地道的苍蝇馆子,但跟着必吃榜走,至少会得到一个平均线上的选择。改革如果能把平均线不断提高,又何尝不是“高质量发展”的题中之义。

达里奥在论述他对债务问题和经济周期的看法时,常常提醒读者们要在增长的时期积极进行改革,以继续提升生产力和防止危机的发生。

可是在真实的世界里,鲜花着锦、烈火烹油的高增长期,常常催生不出改革的动力。理想主义者的完美改革是没有伤害,世界无痛进步。但现实主义者的实际改革则是面对一地鸡毛,可以重振旗鼓。

发表评论

2025-05-15 03:59:20回复

2025-05-15 04:42:24回复

2025-05-14 23:49:14回复

2025-05-14 20:13:05回复